(人工智能学院讯 陈仕创/文字 张飞扬、张佳慧/图片 )舞台灯光渐暗,吴侬软语低吟浅唱,一场穿越时空的艺术之旅在邕州剧场缓缓开启。

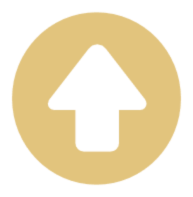

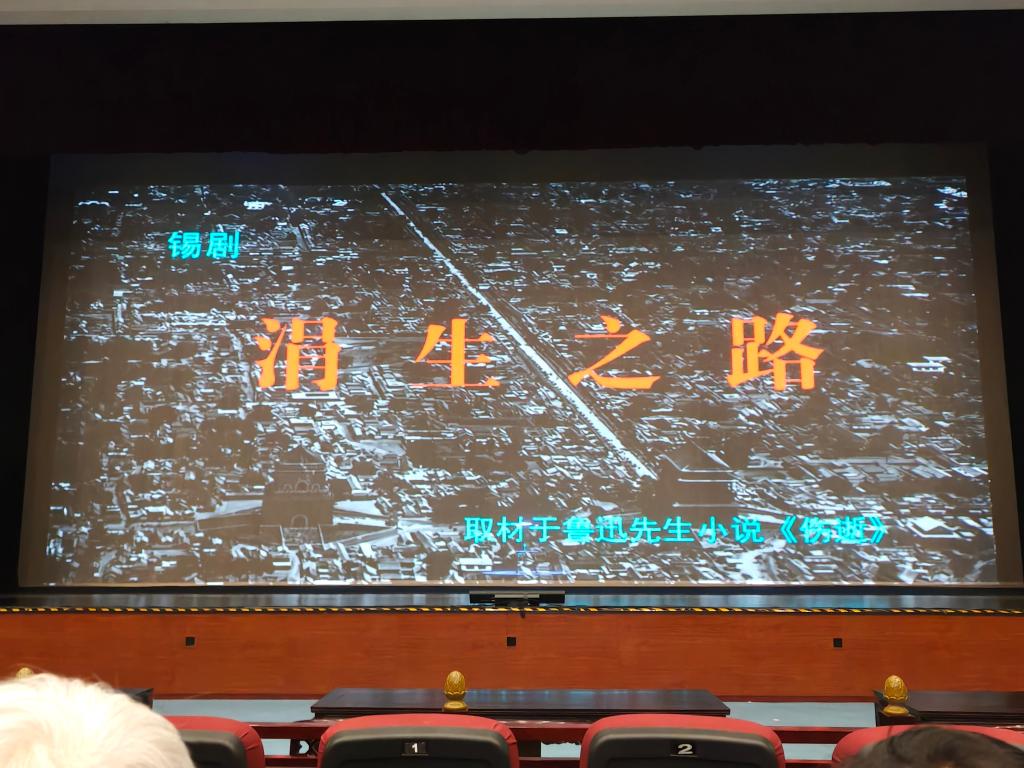

为丰富学生校园文化生活,提升学生文化艺术素养,2025年11月12日下午,人工智能学院大二年级辅导员团队组织2024级200名学生前往西乡塘区秀厢大道邕州剧场,观看了首届全国戏曲新人作展演——锡剧《涓生之路》。

这场活动旨在通过近距离接触传统戏曲艺术,拓宽学生视野,感受百年经典与现代演绎的美学碰撞。

百年经典的全新演绎

锡剧《涓生之路》改编自鲁迅先生1925年创作的以爱情为题材、反映“五四”运动时期知识分子命运的小说《伤逝》。

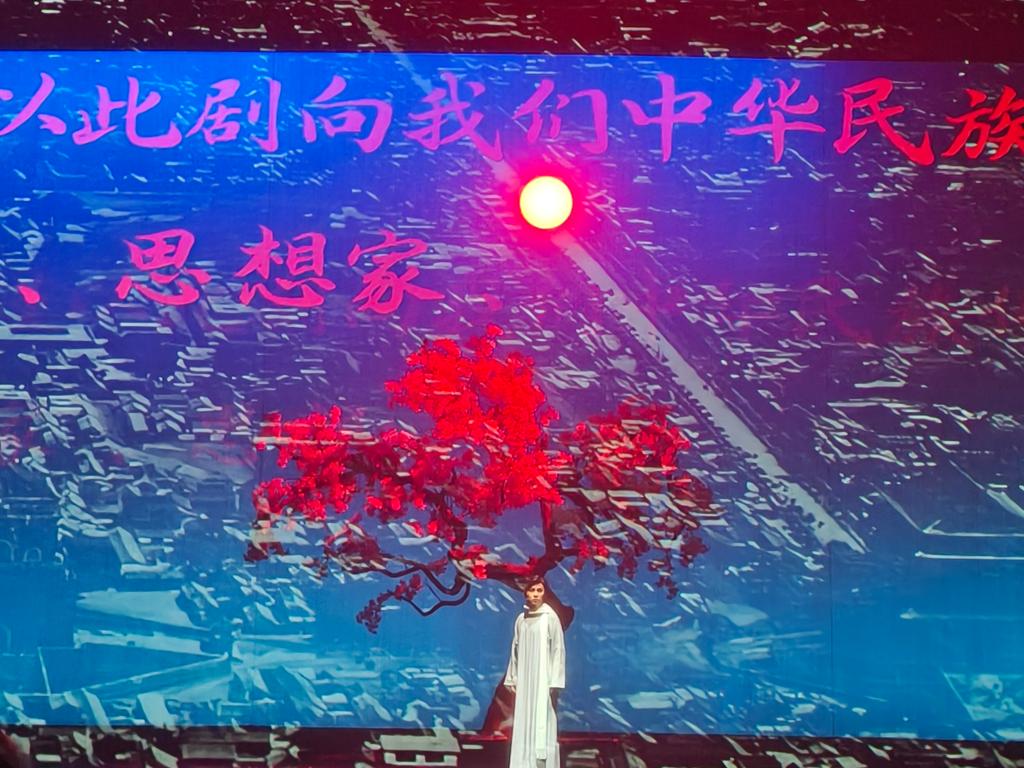

该剧目呈现了旧时代知识分子在沉沦中觉醒、在觉醒中奋起的心路历程,用传统戏曲的形式诠释青春的困惑、选择与坚守。

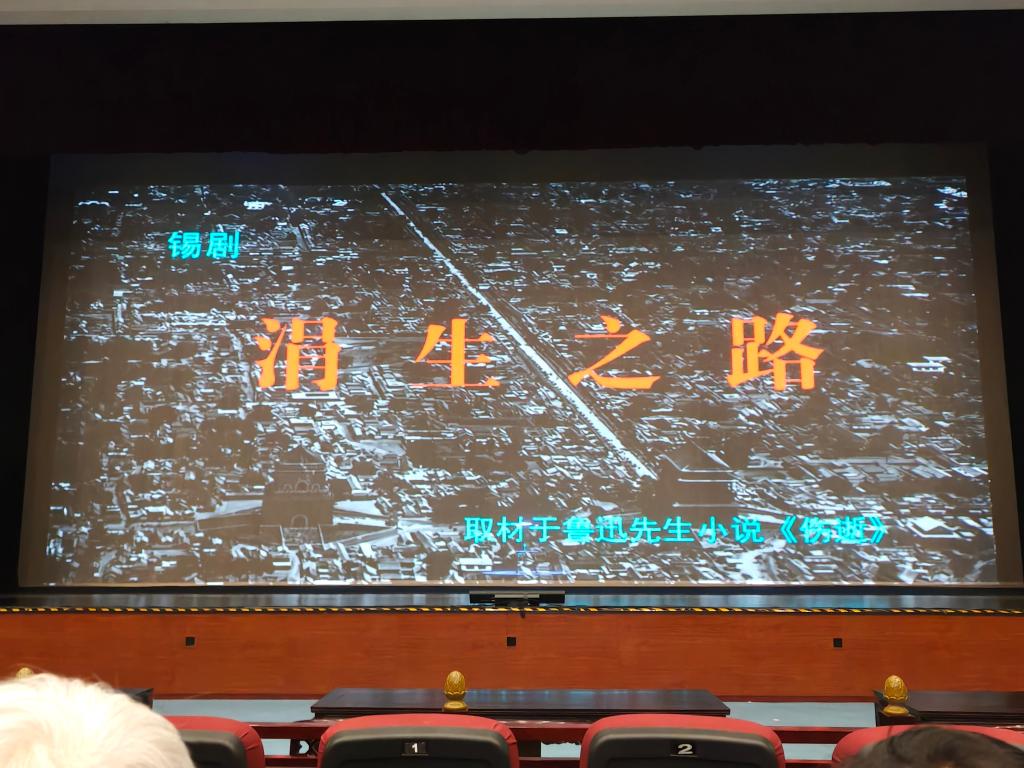

演出开始时,中国戏曲诗化、唯美、大写意的美学在舞台呈现,低吟浅唱的吴侬软语让观众仿佛穿越时空,回到了那个风雨飘摇的旧中国,体悟当时青年知识分子的救国救民情怀。

传统艺术与现代科技的对话

人工智能学院在美育方面重视传统文化与现代科技的融合教育,引导学生将艺术审美与专业发展有机结合,本次观剧活动正是学院“思政+美育+专业”三位一体育人模式的具体实践。同学们在观赏锡剧《涓生之路》时感慨万千,既为传统戏曲的唱腔韵味、舞台意境所折服,也直观看到戏曲与现代艺术融合的创新魅力。

观剧前,广西戏剧院的潘老师向师生进行了锡剧剧种普及、剧情介绍和演出导赏,让学子们对锡剧艺术有了初步的认识和了解。这种艺术熏陶不仅带来审美享受,更引发同学们对历史的思考和对现实的关照。

网络(运维)24-2班班长丁振朝深有感触地说:《涓生之路》不仅是一部影片,更是一次心灵的洗礼。它让我懂得,平凡不等于平庸,坚守终将遇见美好。未来,我也会带着这份感悟,在自己的成长之路上,脚踏实地,步履不停,用坚持与热爱浇灌属于自己的人生之花。

数媒2024-2班陈思思在观剧后深受触动:锡剧的细腻唱腔与《涓生之路》的温情故事令人动容。《涓生之路》从戏曲唱腔、设计戏曲舞台、分析创作戏曲剧本等创新应用,展示了科技赋能戏曲教育的融合创新成果。媒体的创意表达与计算机网络的高效传播,是传统艺术破圈的密钥,未来我会深耕专业,让经典与科技双向奔赴。

“观看《涓生之路》让我们深刻体会到,无论时代如何变迁,青年人的责任与担当永远不会改变。”人工智能学院2024级同学们激昂地说道,“作为人工智能专业的学生,我们更应该在技术发展中融入人文关怀,打造有温度的科技。”

文化浸润与育人新模式

将非物质文化遗产与人工智能学科特色融合,正是人工智能学院推进文化育人的创新路径。这种将非遗传承与美育实践相结合的创新模式,既为教育注入文化活力,也为学院探索出一条“文化浸润+智趣表达”的特色育人路径。

锡剧《涓生之路》不仅是一场艺术演出,更是一堂生动的思政大课。它让同学们在艺术沉浸中感悟历史文脉与时代价值,更让同学们深刻理解了“文明因交流而多彩”的内涵。此次活动将思政教育融入艺术体验,以“润物细无声”的方式引导师生感悟中华优秀传统文化的当代价值,增强文化自信与民族自豪感。

启迪与思考

未来,人工智能学院将立足专业特色,持续推进思政+美育+专业”三位一体育人模式。为在数智时代推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展作出贡献。

演出结束后,同学们纷纷表示,通过此次观剧活动,不仅感受到了锡剧艺术的魅力,更在传统文化的熏陶中获得了思想的共鸣与启迪。

这场穿越百年的艺术对话,让人工智能学院的学子们暂别代码与屏幕,在传统戏曲中汲取了人文滋养,为成长为新时代创新人才注入精神动能。