2025 年 9 月26日,交通运输部等七部门联合印发《关于“人工智能 + 交通运输” 的实施意见》(以下简称《意见》),首次在国家级交通运输政策中明确将“低空民用航空”与人工智能技术深度绑定,为“低空 + AI”产业发展按下“加速键”。这一政策信号不仅填补了低空交通智能化发展的顶层设计空白,更将催生低空物流、低空旅游、应急救援等多元场景的商业化落地,为交通运输高质量发展注入全新动能。

一、政策解读:锚定三大核心方向,筑牢 “低空 + AI” 发展基石

《意见》围绕人工智能与交通运输的融合创新,从技术供给、场景赋能、要素保障三个维度,为 “低空 + AI” 产业搭建了清晰的发展框架,解决了当前低空领域 “技术碎片化、场景落地难、配套不完善” 的核心痛点。

(一)关键技术突破层面

《意见》提出加快智能产品创新与综合交通运输大模型建设,直接为低空领域提供技术支撑。一方面,鼓励无人机、新型航空器等装备研制,推动智能感知、自主决策、群智协同等核心技术攻关,解决低空飞行器 “看得准、飞得稳、控得好” 的难题;另一方面,构建覆盖多运输方式的综合交通运输大模型,将低空交通数据纳入统一技术底座,为低空航线规划、流量调度、风险预警提供算法与数据支撑,打破低空与地面交通的 “数据孤岛”。

(二)场景创新赋能层面

《意见》明确将 “促进低空民用航空发展” 作为智慧民航的重要方向,推动 AI 技术在低空场景的规模化应用。从具体落地路径来看,一方面聚焦 “低空物流”,支持城市加大场景和路网开放,推动新型快递配送设备(如无人机、自动驾驶低空配送车)规模化应用,结合智能调度、实时定位技术,实现 “空中 + 地面” 协同的末端配送网络;另一方面瞄准 “低空服务”,鼓励 AI 在低空旅游、应急救援、城市巡查等场景的应用,例如通过 AI 优化低空游览航线设计、提升应急救援时的航空器调度效率,同时依托生物识别、智能安检技术,构建低空出行 “无感通行” 服务体系,降低低空服务的运营成本与安全风险。

(三)核心要素保障层面

《意见》从算力、网络、标准三个维度为 “低空 + AI” 保驾护航。算力方面,提出依托交通枢纽、机场等基础设施,统筹优化算力供给,满足低空交通数据实时处理、AI 模型训练的算力需求;网络方面,加快 5G、卫星通信、卫星互联网与行业专用网络的融合,构建低空交通 “天地一体” 的数据传输通道,解决偏远地区低空通信覆盖不足的问题;标准方面,明确要完善交通运输领域人工智能治理机制,未来将逐步建立低空 AI 应用的安全标准、数据规范、测试评价体系,例如制定无人机自主飞行的安全指南、低空交通流量管理的 AI 算法评估标准,为产业发展划定 “安全红线”。

二、政策对低空影响:“低空 + AI” 重塑交通运输格局

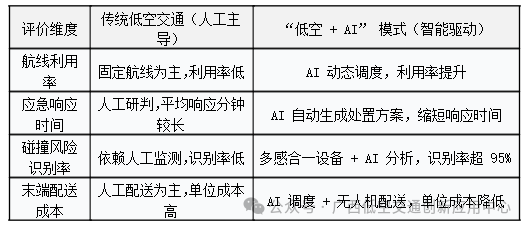

“低空 + AI” 的融合发展,不仅是技术层面的创新,更将从效率提升、产业升级、民生改善三个维度,重塑交通运输行业的发展逻辑,释放巨大的经济与社会价值。从图1中行业效率提升来看,AI 技术的融入将破解低空交通 “运营效率低、安全风险高” 的痛点。传统低空交通依赖人工调度,受限于 “看得见、管得少” 的现状,存在航线规划僵化、流量承载有限、应急响应滞后等问题。而通过 AI 技术,可实现低空交通的 “智能感知 — 动态调度 — 实时预警” 全流程优化:例如利用多感合一的感知设备(融合雷达、摄像头、卫星定位数据),AI 能实时监测低空飞行器的位置、速度、飞行状态,精准识别潜在碰撞风险;通过 AI 算法动态调整航线,可提升低空航线的利用率 ,同时减少因人工调度失误导致的延误;在安全应急方面,AI 能快速分析极端天气、设备故障等突发情况,自动生成最优应急处置方案,缩短应急响应时间,大幅提升低空交通的安全冗余。

图1传统低空交通与“低空 + AI” 模式效率对比图

从产业生态升级来看,“低空 + AI” 将催生全新的产业链条,带动上下游产业协同发展。上游层面,将推动无人机、新型航空器、智能传感器等硬件设备的技术迭代,例如为适配 AI 算法,低空飞行器需升级自主导航芯片、高精度定位模块,相关硬件市场规模预计将突破千亿元;中游层面,将培育低空 AI 服务新业态,包括低空交通大数据服务、AI 调度系统研发、低空场景解决方案设计等,吸引软件企业、算法公司进入低空领域,形成 “硬件 + 软件 + 服务” 的产业集群;下游层面,将拉动低空物流、低空旅游、应急服务等应用场景的商业化落地,据测算,仅城市低空物流领域,通过 “AI + 无人机” 的协同配送,可降低末端配送成本,预计到 2030 年,我国 “低空 + AI” 相关产业规模将突破万亿元,成为交通运输领域新的增长极。

从民生福祉改善来看,“低空 + AI” 将让交通运输服务更贴近民生需求,实现 “人享其行、物畅其流” 的愿景。在城市出行领域,未来依托 AI 调度的低空飞行器,可打通 “最后十公里” 空中通勤通道,缓解地面交通拥堵,例如在京津冀、长三角等城市群,有望试点 “低空通勤班车”,通过 AI 实时匹配乘客需求与航班班次,实现灵活高效的短途出行;在农村与偏远地区,“AI + 无人机” 将解决物流配送难题,例如通过智能规划航线,无人机可将药品、生鲜等物资快速送达山区,弥补地面交通的不足;在应急救援领域,AI 赋能的低空救援设备能快速响应地震、洪水等灾害,通过自主飞行深入灾区开展物资投送、人员搜救,为生命救援争取宝贵时间。

三、政策机遇:抢占 “低空 + AI” 发展先机

《意见》的出台为 “低空 + AI” 产业提供了明确的政策导向,未来 5-10 年将是该领域创新发展的黄金期。对于企业、地方政府、科研机构等不同主体而言,需找准定位、协同发力,共同推动产业从 “政策引导” 向 “市场驱动” 转变。企业层面,应聚焦 “技术研发” 与 “场景落地” 双向发力。一方面,加大核心技术投入,重点突破低空飞行器自主控制、多机协同调度、低空交通大模型等关键技术,例如研发适配复杂城市环境的无人机避障算法、构建覆盖区域的低空交通 AI 调度平台;另一方面,积极参与政策试点,依托京津冀、长三角、粤港澳大湾区等创新集聚区,探索 “低空 + AI” 的商业化模式,例如与快递企业合作开展无人机智能配送试点、与旅游景区联合打造 AI 规划的低空游览线路,通过试点积累经验,形成可复制的解决方案。地方政府层面,需做好 “规划布局” 与 “要素保障”。一方面,结合区域特点制定低空交通智能化发展规划,例如在东部沿海地区重点发展低空物流与通勤服务,在西部山区聚焦低空应急救援与物资配送,同时开放更多低空场景与路网资源,为企业提供测试与运营空间;另一方面,加强基础设施建设,统筹布局低空通信基站、AI 算力中心、无人机起降点等配套设施,例如依托高速公路服务区、机场、物流园区建设低空交通枢纽,实现 “空地一体” 的无缝衔接。科研机构层面,要强化 “产学研协同”,推动技术成果转化。高校与科研院所应围绕《意见》提出的技术需求,设立 “低空 + AI” 相关研究方向,培养复合型人才,同时与企业共建实验室、创新中心,开展关键技术攻关,例如联合研发低空交通安全 AI 监测系统、制定低空飞行器智能测试标准,加速技术从实验室走向市场。

四、实施路径与政策建议

(一)实施路径在技术研发上,持续加大对低空飞行器自主控制、多机协同调度、低空交通大模型等关键技术的投入,鼓励企业与高校、科研机构合作,建立产学研用联合创新机制,加速技术成果转化。在场景应用方面,积极拓展低空物流、低空旅游、应急救援、城市巡查等应用场景,通过试点项目积累经验,逐步推广成熟的应用模式。同时,加强基础设施建设,统筹布局低空通信基站、AI 算力中心、无人机起降点等,构建完善的低空交通网络。

(二)政策建议进一步完善政策支持体系,出台更多针对性的扶持政策,如税收优惠、财政补贴等,降低企业研发和运营成本。加强人才培养,在高职院校和本科院校中增设相关专业,培养复合型人才;鼓励企业开展内部培训,提升员工技能水平。此外,强化安全监管,建立健全低空安全治理体系,制定严格的安全标准和规范,运用 AI 技术提升安全监测和预警能力,确保产业安全有序发展。

《意见》的发布标志着 “低空 + AI” 已成为交通运输高质量发展的重要突破口。随着技术不断成熟、场景持续丰富、生态逐步完善,“低空 + AI” 将彻底改变人们的出行与物流方式,为交通强国建设注入新的活力。在这一进程中,唯有把握政策机遇、坚持创新驱动,才能在万亿级新赛道中抢占先机,共同书写交通运输智能化发展的新篇章。